Los ’80 representaron para una generación, a la que pertenezco, una forma de vivir la música. Vivimos los coletazos finales del punk primigenio, su desencanto, su furia y sus desvelos. Y vivimos también, más de cerca, todo lo que ese explosivo momento musical e histórico nos legó. Crecimos con esa manera de unir necesidades y sentires en un solo camino y nos arropamos, en la gris Montevideo de aquellos años, con canciones.

Dialogábamos con nuestra soledad sobre lo que era abrirse al mundo. Y cada banda a la que nos aferrábamos tenía algo para contarnos. The Cure fue parte de esa banda sonora. Si tuviera que ubicarla en algún lugar de ese soundtrack de vida, diría que fue la banda que estaba siempre en ese particular momento en que se apaga el día. The Cure era, y en lo personal no ha cambiado, la música que acompañaba los últimos pasos de la jornada, el momento de introspección, de silencios. El tiempo en que la vigilia da lugar a los sueños. Y lo de anoche fue un volver a vivir esos tiempos, esas sensaciones. Un repaso único, y muy completo (aunque me faltó mi querida “Kyoto song”) a una trayectoria pletórica de hermosas canciones. Pequeñas cajitas de música, que funcionan como mundos secretos en sí mismos.

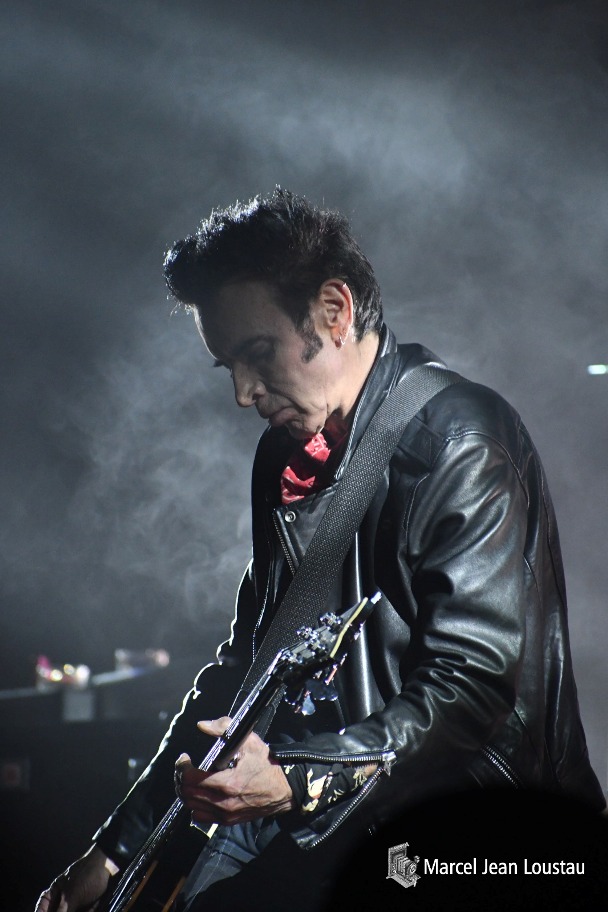

La voz casi inalterada de Robert, entonando a veces de formas diferentes algunas partes, nuevos arreglos, para grandes melodías. El bajo del inmenso Simon Gallup (los primeros acordes de “A forest” me sacudieron el alma). La guitarra incendiaria de Reeves Gabrels (un regalo extra en lo personal, ver al guitarrista de Tin Machine y de varios discos de David Bowie). Un setlist impresionante que puso foco en dos de sus mejores discos: Desintegration (seis temas), The Head On The Door (cuatro temas), Seventeen Seconds (tres). Sin dejar de repasar esos climas que dejaron huella con el paso de los años.

Maravilloso es asistir al recital con amigos de toda la vida, que crecieron como uno con esos sonidos, y a la salida el reencuentro con un montón de gente querida con la que compartimos aquellos momentos en las noches de las calles de la ciudad. Todo emoción. Y en el final, acompañado por los ecos del disfrute que reverberan dentro de uno, caminar, recorrer la noche dando esos últimos pasos hasta llegar al hogar y cobijarse en la calidez del reencuentro, dejarse llevar por la vigilia que se aleja y da paso al mundo de Morfeo, sintiendo el pecho henchido de satisfacción.

Gustavo Aguilera

Fotos: Marcel Jean Loustau